history

新大陸の歴史

2005年 黎明

独立を決めた私が世界一周放浪の旅に出たのは、商社のように世界を股にかけて事業展開するという夢があったからです。事業の種を見つけるつもりで日本を旅立ちました。 放浪を続けるうち、南米ボリビアのマーケットで、ネクタイが山積みになった露天に出会いました。エルメスやラルフローレンなどのハイブランドのネクタイが日本円にして役100円で売られており、これを日本に持ち帰れば最低でも1本1000円の値はつけられるはず!と、ひらめたいのです。しかも、誰も知らない独自の仕入れルートです。2週間ほどかけて役4000本、計40万円分のネクタイを仕入れ、宝の山を見つけた気分でネクタイを日本に送りました。 世界放浪から実家のある浜松に戻り、まず父のラーメンチェーン事業を承継しましたが、そもそも自分の事業を立ち上げる予定だったため、早速会社を登記しました。それが「株式会社 新大陸」です。 商材は、地球の裏側で探し当てたネクタイ。商社化・EC展開など展望もありましたが、まずはラーメン店の仕事のかたわら、仕入れたネクタイをもってフリーマーケットへ出店しました。 結果を言うとネクタイは1本も売れることなく店じまいとなりました。売れるはずと思っていたものが売れない…ショックでした。その後も何度かフリーマーケットに出店し、セールストークやPOPなども工夫しましたが、結果は売り上げ0円でした。

4000本のネクタイから学んだこと

このビジネスが成り立たなかった理由は、「ニーズがなかった」のひと言に尽きます。物珍しさと仕入れ価格が理由で買い込んでみたものの、一番大事な「顧客ニーズ」を考えもせず商品を売ろうとしたことが失敗の原因です。「今、必要とされているものは何か」と考えることが重要だと深く心に刻みました。

失敗したとはいえ、身銭を切って商品を仕入れ、売る場所を自分で決めてセールスするという商いの基本をゼロから実践したことは、何ものにも代え難い貴重な経験でした。

4000本のネクタイは、挑戦者のスピリットの証として捨てられずにいましたが、新しい事業が軌道に乗ったと実感した3年ほど前にようやく処分しました。

2008年 一歩

父から承継したラーメンチェーン店は、初めから赤字でした。起死回生の思い出店舗を改装し、店名を「とんやん」から「金の豚」と改名。1人客からファミリー客層向けに業態転換もしました。自ら仕入れを行い、新メニューを考案し、思いつく限りの手を打って一時は売上も回復しましたが、飲食店の競争は熾烈を極めました。何百何千の店舗が、お客様の取り合いをします。その中で勝ち抜いて、儲けを出すことがいかに大変かを思い知らされました。

単価の安い”薄利多売”の商売はコストカットが命題、つねに削れるところはどこかと考えなければなりません。ラーメン店はラーメンが主役で、従業員はコスト。人件費を削らざるを得ない現実に直面し、従業員からは恨まれ、苦しい思いで働き続けました。コストが利益を逼迫し、これ以上存続させることは難しいというボーダーラインが見えた時、意を決して不採算店舗をクローズし、残した店舗も飲食店経営の経営者に引き受けていただき、新たな事業を考えていくことにしました。

1杯500円のラーメンから学んだこと

利益が出ないビジネスを続けていくことは苦痛でした。寝る間も惜しんで働いて、それでも楽しいと思えるか。その境目は情熱にあると思います。

好きなことなら24時間365日考え続けても苦痛ではないし、努力ができます。

本当に情熱を傾けられることを仕事にすべきだと実感しました。そして、人を「コスト」と考えないビジネスをすると決めました。人が主役になるビジネス。人の成長が売上につながるビジネス。それが自分の理想の経営だとわかりました。

2011年 萌芽

父から承継したラーメンチェーン店は、集客の問題が深刻でした。チラシやフリーペーパーに毎月数十万円の広告費をかけても客足は目に見えて落ちていき、どうにか来店者を増やす方法はないかと目をつけたのが、当時「フラッシュマーケティング」と呼ばれていた共同購入型クーポンサイト。これからはWebで集客する時代になる、と確信しました。時点の集客にWebを使ってみたところ、そこそこの手応え。これはビジネスになるとひらめくものがあり、静岡県に特化した共同購入サイト「ハンガクロック」を立ち上げました。お得な割引クーポンのほかに店舗を取材した記事などもつけて”価格と価値の両軸で訴求する”というコンセプトでスタート。営業をかけると面白いように契約が取れ、掲載したいという店舗が後を立たないほどでした。

契約数が50社を超えた頃、スタッフを増やして徐々に規模を拡大。最終的には営業4人、制作6人体制で計500社のクライアントを獲得、のべ10万人にクーポンを発行し共同購入サイトとしては全国12位にランクインするまでに成長しました。

しかし、事業自体はずっと赤字でした。リピートありきのビジネスでしたが、続けて掲載してくれる企業はほんのわずか。そうこうしているうちに不景気もそこを打ち、さまざまな共同購入サイトが衰退を見せる中、ハンガクロックも幕を閉じることになりました。

ハンガクロックから学んだこと

集客の源が何であるかを知ることができました。それはリピートしてくれるファンの存在です。

一時の集客にこだわると新規のお客様を食い尽くすだけで、継続的なビジネスの基盤にはなりません。お客様との永続的な関係をつくることが、カギになるのだとつかむことができました。

ハンガクロックは、初めて自社でサイトを作ることにチャレンジした事業でした。この失敗を経て「うちマッチ」というサイトの企画があり、運営があります。時代に合わせたサービスのために、AIを導入しサービス内容を構築しましたが、過去の学びから得たものは「うちマッチ」に生かされています。

2013年 進化

ハンガクロックの運営時にもSNSの威力は実感していましたが、想像を超える勢いでSNSはさらに成長を続けていました。チラシに莫大な費用がかかっていたのに対し、ソーシャルメディアなら掲載は無料、拡散も期待できるのです、当時は先進的な企業でも、せいぜいホームページを立ち上げる程度。しかし、SNSがそれらにとって代わるのだと確信し、まずは月額サービス料金10万円でスタートしました。

ハンガクロックの頃のお客様にサービス内容を説明すると「ぜひやりたい」と言ってくださる方が多く、時代の波に乗って新大陸Webマーケティングサービス部は走り始めました。

しかし、経営の問題はまだ解決されていませんでした。理念はなく、経営計画もなく、「とにかくテレアポしろ!」「売上100億円を目指せ!」と社員のお尻を叩く日々。東京進出の計画に鼻息荒く、自分の先輩を巻き込んで会社拡大の夢を声高に語り続けた結果、わずか数人を残してスタッフのほとんどが新大陸を離れていきました。

相次ぐ退職者から学んだこと

「営業のコンサルのスキル」と「会社を作るスキル」はまったく違ったところに軸があるのだと思い知りました。Facebookで知ったセミナーを受けて経営を学び直し、理念や経営計画の大切さを知って、これを本気で作成しなくては会社を立て直すことはできないとわかりました。そして、売上至上主義をやめ、スタッフが自主的に動けるための仕組みを考え始めたのです。「人が主役」と言いながら、実際にはそれが実践できていなかったのだと、今はわかります。

現在の自主性を重んじる社風に生まれ変わることができたのは、先代の無言の教えがあるからです。ラーメン店からハンガクロック、Webマーケティングと事業内容が変わって。スタッフが増えたり減ったり、道が途絶えそうになっても、先代は一切口を挟まず私に決断させてくれました。

紆余曲折を経て今の経営スタイルが確立され、「まずは自分が動く」それを楽しんでやれる人が集まってくれる会社になりました。

理念に則り長期的な視点で経営計画を立て、目標にも向かってそれぞれがポジティブにチャレンジしている新大陸。起業時に抱いた挑戦者の姿勢はこれからも続いていきます。

2016年 発展

新大陸は、優秀な個人の集まりにとどまらず、より「強い組織」になることを目指し、組織ビジョンやクレド、コアバリューを策定しました。これにより、トップダウンのマネジメントではなく、全員が価値観や目標を共有し、主体性を持って働ける環境づくりに着手。スタッフ一人ひとりが裁量と責任を持ち、組織全体で成果を出す基盤を整えました。

また、個々の力だけに依存せず、組織としてサービス品質を向上させる仕組みづくりも強化。具体的には、教育プログラムの策定やキャリアアップ制度の導入により、評価基準を明確化し、スタッフの成長を後押しする体制を整えました。さらに、品質管理部門の立ち上げやセンター試験の導入など、サービスレベルの向上に組織全体で取り組み始めました。

マネジメント研修や7つの習慣研修の導入を通じて、スタッフ全員が「人が本質的に長期で成長するための方法」を学び合い、実践できる風土も築いています。

現在、新大陸は「トリプルメディアマーケティング」サービスを提供し、650社を超えるお客様に価値を届けるまでに成長しました。

発展の中で学んだこと

これまで、新大陸は「トリプルメディアマーケティング」というサービスを軸に成長を遂げてきました。しかし、「マーケティングで世界をポジティブに」というビジョンを実現するためには、AIの力を活用し、これまで培ってきた顧客接点やノウハウを最大限に生かしながら、新たなサービスを生み出していく必要があります。

また、テクノロジーが目覚ましい発展を遂げる今だからこそ、理念やビジョン、文化、そして組織や個人の人格といった「目に見えない価値」の重要性をより一層実感しています。

新大陸はこれまでの成功体験に安住することなく、リスクを恐れず、新しいことへの挑戦を続けていきます。

2017年

Webマーケティング事業

浜松本社、東京オフィスに次3番目の拠点として、大阪オフィスを開設した。京阪の主要エリアをカバーできる体制が整い、営業先も一気に広がった。

2021年ビジョン策定

新大陸の経営コンサルティングをお願いしているブレインマークス様とのビジョン会議で、4年後を見据えた2021年ビジョンを策定した。4年後にどうありたいか、スタッフの意見も取り入れ皆でビジョンを完成されることができた。

教育プログラム策定

入社時に新大陸への理解を高める「新入社員教育プログラム」6ヶ月〜1年にわたり専門スキルと知識を身につける「ディレクター教育プログラム」「営業社員教育プログラム」が確立された。

2018年

福岡オフィス開設

4番目の拠点として、福岡オフィスを開設。西日本エリアを大阪メンバーと分担できるようになり、九州・四国のクライアントを福岡メンバーでサポート。よりきめ細やかな対応が可能になった。

浜松本社 新社屋移転

理念やビジョンを表現できる本社オフィスを新築。1日の大半を費やす場所だからこそ、心地よく、自己肯定感高く過ごせるようにと、デザインにこだわった自慢のオフィスが完成。取引先やパートナーなどを招いて、新社屋完成記念パーティも開催した。

業務マニュアル策定

業務マニュアル(営業マニュアル・ディレクターマニュアル・制作マニュアル・フロントマニュアル)を作成。全マニュアルを管理できるマニュアルマップも作って、活用の仕組みづくりを行なった。

2019年

新大陸センター試験が本格始動

新大陸のサービスは知識の上に成り立っている。日頃の勉強の成果を図るため、新大陸独自の試験「新大陸センター試験」がスタートした。年4回、毎年定期的に行うことでディレクター及び営業の知識の底上げを図り、新大陸のサービス品質を担保する。

書籍の発行

代表初めての着書「SNSで売る!」が2020年6月、書店店頭に並んだ。(秋には電子版も発売)Webマーケティングの基礎知識をわかりやすく開設した入門本。実戦によって掴んだノウハウを公開、Web施策の成功事例はども収めている。

インスタライブ見学会企画立ち上げ

新型コロナウィルス感染症拡大(外出自粛)による集客対策が住宅業界の急務となり、家にいながらもモデルハウスが見学できるメリットを活かし、住宅会社の集客対策プランとして「インスタライブ見学三段活用」という新マーケティング手法を生み出した。

2020年

オンライン化の推進

コロナ禍の対策として、セミナーのオンライン化を推進し、年間で116回開催した(昨年度は59回)。オンライン営業・オンラインコンサルへの切り替え、採用説明会のオンライン化も。サービスプランも「オンラインプラン」を立案、企画損失なく営業活動ができた。

新規事業の立ち上げ

自社開発のペイドメディア「うちマッチ」を20年12月にリリース、15社との契約を締結することができた。システム開発〜ビジネスの立ち上げに多くのメンバーが関わり、サイト運営ビジネスのプロセスと基盤の構築を経験する事ができた。

経理のアウトソース化、受注・売上管理のシステム化

会計・人事・労務・法務について、アウトソース化を推進、業務工数を大幅に削減した。システム化及び”紙からWeb化”も推進。 受注報告メールフォームをリリースし、受注報告の仕組みを整えた。受注・売上管理システムは21年度より運用開始。

2021年

大阪新オフィス移転

クリエイティブチーム デザイン課創設

リーダーMAP運用スタート

LINE運用サービススタート

2022年

品質管理部門・戦略室の設立

ディレクターの心得が言語化され、「顧客よりも顧客を知る」など、テクニックの前に大事な心構え、スタンスを全員で共有することができた

2023年

ワビサビ株式会社 新大陸グループにジョイン

2024年

Off Beat株式会社 新大陸グループにジョイン

株式会社+1℃ 新大陸グループにジョイン

results

数字で知る新大陸の歴史

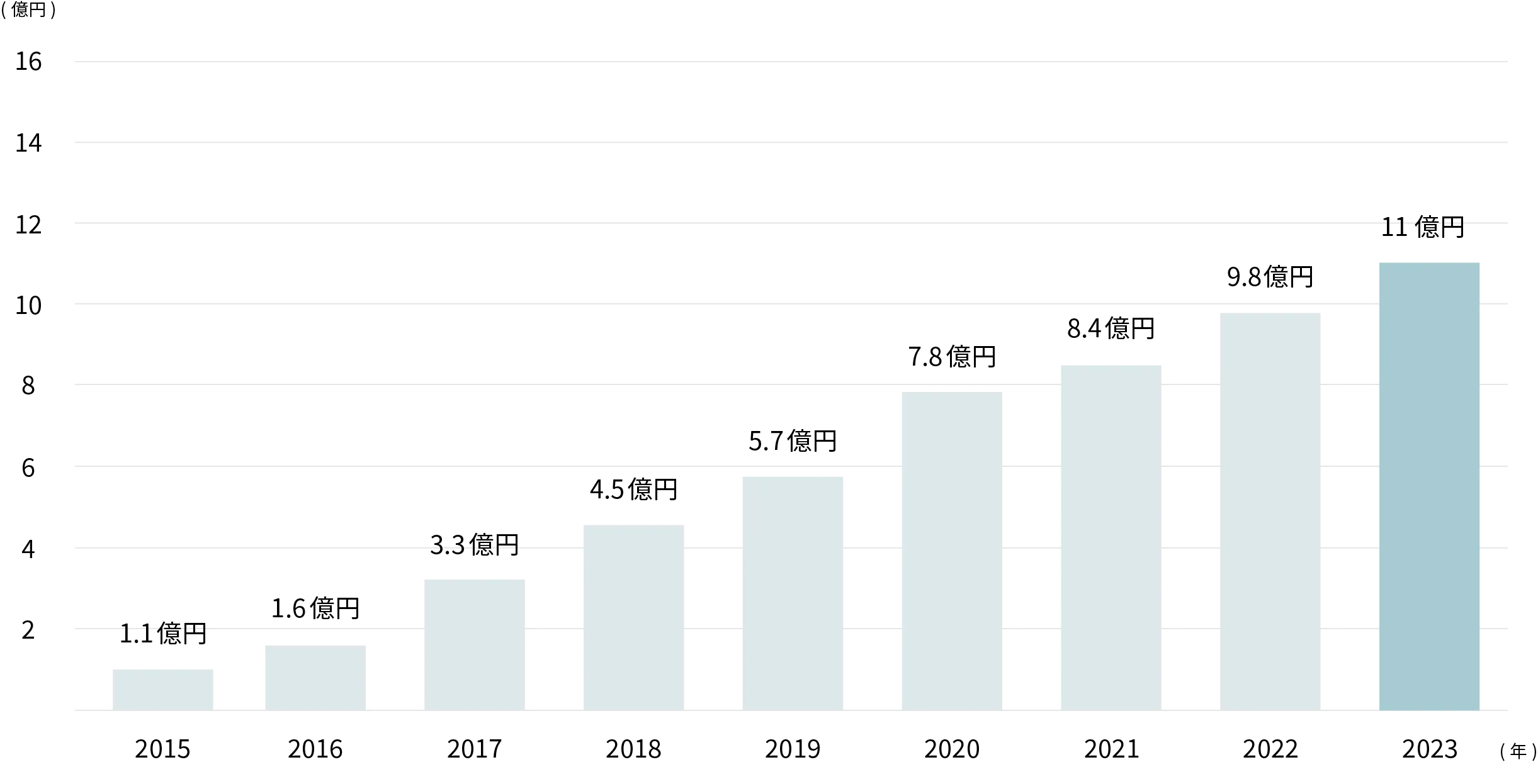

グループ連結売上

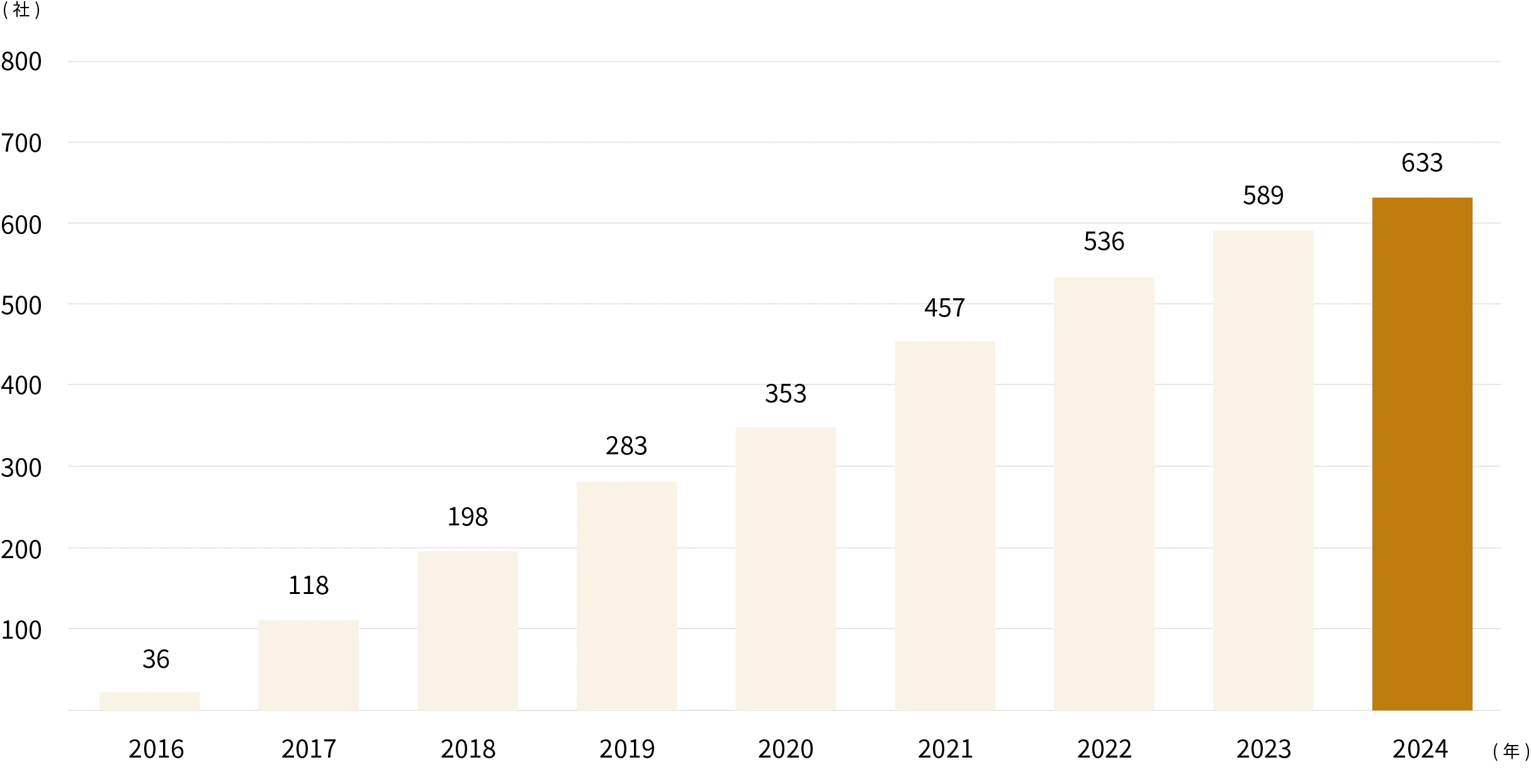

累計取引社数